九游体育青少年体育产业的天花板不止体培的2000亿 峰会演讲实录

5月21日,由中国体育用品业联合会主办的第十二届中国体育产业交流大会在南昌举行。

这届以「融合,体育经济新热潮」的大会,共同探讨体育产业在「十四五」收官与「十五五」谋划交汇点的融合发展趋势,为突破体育消费增长边界、激发产业新动能贡献智慧力量。

其中,凯兴资本合伙人、中国体育用品业联合会青少年运动装备与服务专业委员会顾问辛颖的分享,从多年扎根一线的观察与研究出发,全面梳理了青少年体育产业的现状与趋势,为我们呈现出一个不断拓展、融合、进化的生态系统。

以下内容由ECO氪体整理自中国体育产业交流大会主题演讲:《青少年体育的产业融合新生态》

演讲人:凯兴资本合伙人、中国体育用品业联合会青少年运动装备与服务专业委员会顾问、全国青少年体育运动联合会顾问 辛颖

我先简单自我介绍一下,围绕着中国的体育产业,此前十年、包括我的余生主要就做三件事——

第一件事情,我要去做行业的「眼睛」,替没有时间下沉一线的从业者去观察产业。我一年大概接触1000多家体育企业,去做行业案例、实调整理,跟踪头部和典型的企业。因为过去工作的原因,这里面70%-80%都与青少年体育产业有关,所以从广度上我可能有一点资格来这里做分享。

第二件事情,我在做一些公司的「顾问」。顾问是一片陪伴在创业者背后的绿叶,但是给我提供了更深的洞察机会。因为我的观察主要是观察商业和管理两个维度,观察一家体育企业如何做的更好,所以这里面给我了更多深度了解行业的机会。

第三件事情,我本身在做「投资」。我在筹备一只早期的、种子轮基金,去投孵化最早期的体育企业,因此对于人的观察是非常重要的。

这是我第一次在公开场合专门把「青少年」作为一个产业单独拎出来讲,我也想借这个机会,把我这些年从一线看到的、听到的、思考到的做一个分享。

为什么今天我要讲这个话题呢?青少年体育产业很有意思,它本身不是一个产业,因为体育的任何细分产业里,可能都有青少年参与,但是为什么把它单独拎出来呢?

首先,在一般的行业观察里,青少年体育产业规模可能在2000亿左右,不是一个很大的产业,但是,它代表着体育产业的未来。

为什么这么说呢?体育产业的表层实际是消费,刚才王裕雄老师也说了,体育产业的消费实际是文化层面、精神层面的消费,影响的是生活方式,这种影响最好从青少年开始。

如果要影响一个成年人的生活方式,这是非常难的,比如前两年的飞盘、匹克球,你会发现一阵风就过去了。为什么?成年人打完卡、拍完照就没后续了,但是青少年就完全不一样——

如果从一个孩子去影响他让他爱上某项运动,他或许没法成为职业运动员,但是大概率成年之后就会成为一个真正的重度体育消费者,他会为一场比赛买很贵的票,会去买一双很贵的运动鞋,带动体育产业消费的跃升。

所以如果我们期待未来几个亿的体育参与人口都是重度的体育热爱者,那么这些人大概率应该来自于现在的青少年、他们从小参与各种专业的体育培训、体育俱乐部,长大之后就会成为真正的体育爱好者,组成中国体育消费和产业的基石。

一个原因是「口红效应」,100、200块钱一节课,孩子去参加一次比赛也不贵,但这种体验会带来巨大的情绪价值。

我们看到,青少年体育同时有投资和消费的两重属性,不仅是打发了时间,同样也是投资了孩子的未来。在经济下行的时候,往往有个人投资属性的小行业会发展得更好一点。

与此同时,经济大环境不那么好的时候,父母的时间变多了——也许是因为工作没有那么忙了。

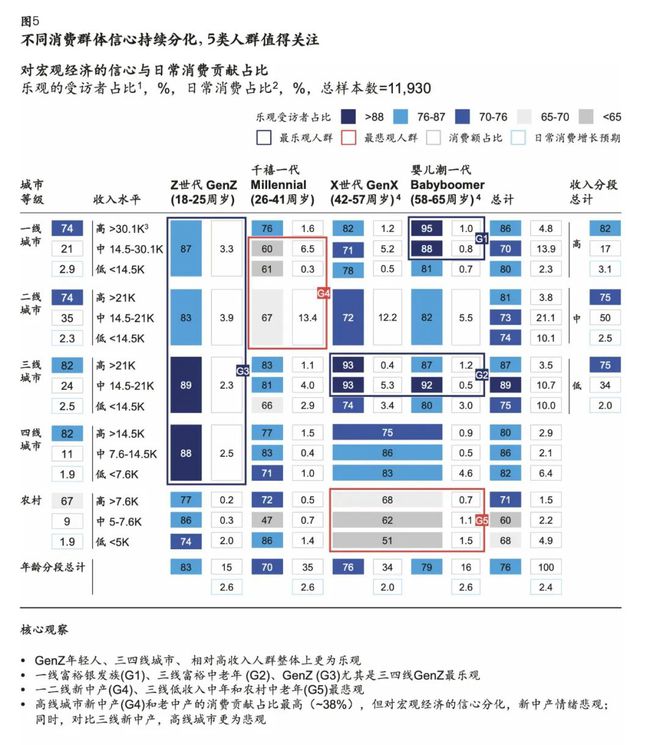

来看这份麦肯锡的中国消费趋势研究。在2024年度报告中,前两个趋势都在讲消费降级、讲更加谨慎的消费,但是今年报告显示,消费者接纳了新常态,开始「顺势而为」。也就是说,今年的老百姓可能意识到经济确实不像以前了,但现在要更顺应时代,在「刚需」上消费。

此外,2024年的信心指数是73%-76%,2025年提升到了81%——也就是说,对于必需消费品,他们的消费意愿反而增强了。

这里我们就要论证了,青少年的体育消费是不是必需消费?我认为答案是肯定的。

我们看到,在消费降级的大潮里,教育、食品、饮料、保健用品的形势还可以,此外医疗服务、健康旅游也排在前面。

而且今年的一个趋势是,消费者会更加注重个人成就的实现。青少年体育中最大的作用正是教育,体育的「育」就是这个意思。

从2024年到2025年,在青少年群体里,教育消费始终是排在第一位的。从这些维度来看,其实青少年体育行业受的影响会小一些,这是我的一个洞察。

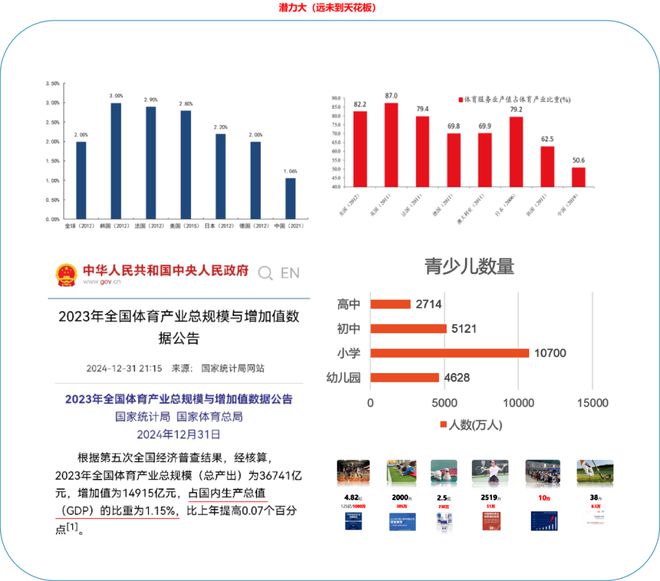

有人可能会觉得青少年体育已经很热了,有不少专门的青少年赛事、青少年体育产业论坛。但是我不得不说,这个产业才刚刚开始,行业对青少年体育产业的渗透率其实有很大的错觉。我们做了大量数据调研,发现在3-18岁的2.5亿人口里,青少年真正参与体育的人群比例非常低,渗透率还远远不够。

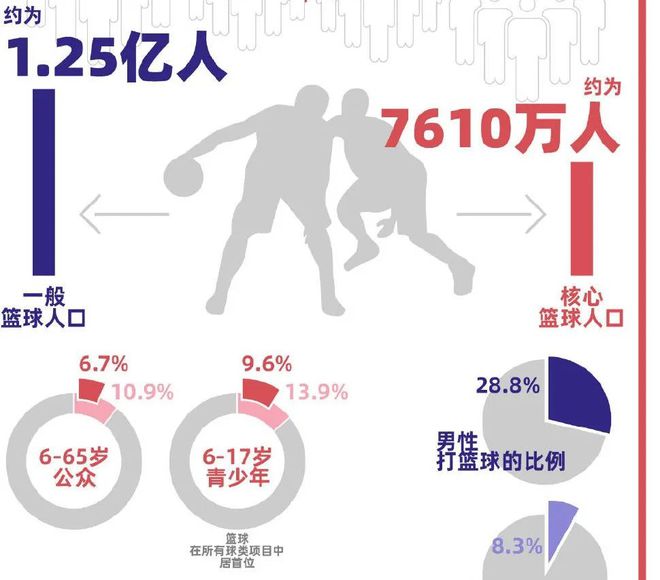

青少年参与人口最多的运动项目是篮球。算上看篮球比赛的人,中国的篮球人口在4.82亿左右,但青少年的参与率还有很大的提升空间——我们家孩子学校开课后的430兴趣班,篮球一出来秒没。然而这其中青少年大概只有1000万;

体能训练这样被广泛接受的项目,在全国有2000万受众,但青少年参与人口也只在305万左右;

羽毛球人口2.5亿,但是大部分都是中老年人口,实际青少年非常少,只有230万;

网球这两年增长的非常快,从去年到今年我看了很多青少年网球的企业,而且数据显示中国的网球人口有2500多万,但是青少年包括学网球的、打网球的满打满算只有50余万;

或许很多人没想到,射击项目居然有这么多的青少年在参与,从刚开始的几千人,到去年的时候就已经是十几万了;

还有高尔夫,虽然整个项目的参与人群不算多,38万左右,但是青少年有8.5万左右,这也对应着一个将近百亿的产业,因为青少年在高尔夫球的人均投入大概有10万左右,总体产业规模不算小。

第一,中国青少年参与体育的总体人口还非常的少,整体渗透率、参与率很低。第二,即便是非常小众的项目,在中国这么大的人口基数下,即便是人口出生率在下降的情况下,依然存在巨大的规模化潜力,依然还有一个相对大的市场。

一提到青少年体育产业,大家就会想到培训。但青少年体育产业不只有培训,而体育培训确实还是一切的基础,这里出发才能看清楚青少年体育产业,几乎所有的青少年体育人口都来自于这里。

这里我们先看总局和统计局报告中的「体育教育与培训」,从2022年时候的1888亿增加值,到2023年的2278亿的增加值,可以说对应了一个2000多亿的市场。

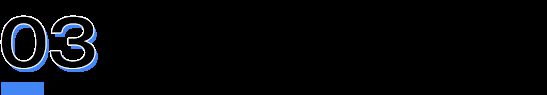

接下来再看我们和全国青少年体育联合会数据报告中,青少年体育产业是怎样的规模。我们从2016年统计到2024年,主要统计「课消收入」规模。

这是一个专业名词,是什么意思呢?实际上,青少年培训收到钱这个不是收入,这是负债,只有家长带了孩子来上了课,这个叫确认收入,即课消收入。

按照这个确认收入,对应着一个1278亿元的市场,平均全国来看,全国有18.18万家校区,每个月、每个校区的收入是5.86万块钱,这就是中国青少年体育培训的现状。

再往下看,在2.5亿青少年里,参加体育培训消费的人口只有4626万,再算上平均每周出勤的人,大概就在2371万人次,在整体比例里还是不算多。

下面展示的是青少年体育培训各年龄段的参与占比,我们看到,幼儿园、小学是重要的比例,一个反直觉的点是,初中生的比例在增加,高中生的比例也居然在增加。

想想看,以前孩子小升初之后,基本上家长就不会再让他参与各种体育培训了。但是现在的北京、上海,你会发现初中生的比例也在增加。

为什么?其实越高知的家庭越知道体育对孩子的重要性,学科压力越重,才需要体育去对冲,才能去对抗他抑郁的情绪。

而且家长也卷不动了,即便是上了很好的高中、大学,出来可能也找不到工作,但是如果他喜欢篮球、足球各种各样的体育运动,我干嘛不把它培养成一周两次的终生运动爱好呢。

再往下看,青少年体育培训的品类,能看到篮球排第一,大概占1/5到1/4,接下来是武术拳类,过去跆拳道等武术发展比较早,然后是网球、羽毛球,这两年增长非常快。

而后的足球虽然是大球,但在青少年参与群体里只能算是一个「小众」运动。不过足球运动的基数在这里,这个人数哪一天跟篮球接近了,相信对中国足球的未来会有很大的帮助。此外还有平衡车、冰雪运动。

地区上看,我们调查了一些省份,但这块数据不全,有的省市我们没有纳进来,从纳进来的来看,北京当之无愧是最大的,广东、上海、江苏、四川、浙江也都排在前面。

接着来看青少年体育培训行业的消费行为,体育消费大幅降级了吗?我们发现,答案是否定的。

家长群体里,只有很少一部分是下降的,大概不到10%,但大幅提升、略微提升的加起来占30%,基本一样的占到一半。

我们发现,即便是整个经济环境的影响,消费降级大潮来临,但对体育培训、体育教育却在逆势增长,部分家长对孩子的投入并没有减少。而且体育当下的教育属性更强,不只是锻炼身体,是对人的性格、人格底层的影响。

接下来,我们一起了解一下中国体育培训到底发展到什么阶段。有人说,近年来体育培训不断有暴雷的,那是不是青少年体育培训这市场不行了?答案也是否定的,这只是市场发展到不同的阶段而已。

2009年到2015年市场积累期,很多体育公司逐步建立,但商业模式还没有完全清晰;「46号文」发布之后的2015年到2019年,体育产业迎来的更多的密集资金,更多的人才,青少年体育产业也迎来了快速的增长;但疫情之后又进行了快速调整,让快速的车提前踩了脚刹车,整个行业进入了调整阶段。

疫情之后,我总结了一个词叫「价值回归期」,这个行业要找到到底给家长和孩子提供了什么价值,变成了更重要的事。

以前是「销售驱动」,卖得好,经营得比较好,是最重要的。现在叫「产品驱动」。

我们的产品虽然是服务性产品为主,是课程、比赛等,但是现在的大环境和家长都在发生着巨大的变化,价值回归意味着必须要满足真正的客户需求,产品驱动的公司这时候就会去抓住这个机会。

所以我们看到,青少年体育产业一边有暴雷的,一边还有生存和发展的非常好的企业,这就是这个行业如今的变化。

产品还是行业的重中之重。想看清楚产品,其实要先看清楚需求,了解家长的需求、孩子的需求到底发生了什么变化,我们从功能价值和情绪价值进行一下拆解。

从功能价值来看,谈到青少年体育,大家首先想到的是锻炼身体,是体质健康的四小问题,即小眼镜、小胖墩、小豆芽、小焦虑;体育培训有运动康复的价值,比如脊柱侧弯、体姿体态矫正等;此外,有少部分家长说孩子要打职业,未来出路,为国争光;当然,还有一部分是考试升学的,毕竟对中考体育、高考体育、留学有帮助;

此外我们看到,很多家长希望孩子培养的是终身运动,也许想的不是变成职业运动员,但是我想让孩子有终身的运动,如篮球、足球、击剑、游泳等——体育的底层作用绝对不止于锻炼身体。

还有一大部分家长是为了性格和人格,体育会让孩子的抗挫能力提升,会锻炼孩子的领导力、团队协作、自信勇敢、专注力、应变决策,包括自律自驱,这些都是体育能给予的,在所有素质类教育里体育能给到的是最多的。

从情绪价值来看,几乎所有的体育运动都有抗抑郁的作用,孩子们只要喜欢上了、爱上了,参与时就能分泌荷尔蒙、多巴胺、内酚酞,这些都是抗抑郁药的主要成分,能对学科压力进行对冲,这样的孩子哪能会跳楼呢?

再者,孩子们在这个社会里,人也是这样,追求的是价值感和归属感,这是最能给的。只要你成立了球队、俱乐部,孩子们在这里会找到自己的归属,这也是巨大的情绪价值。

当然,体育培训还要做到服务体验,去尊重和鼓励孩子,而不是以前打骂型的。与此同时,也要给父母的及时反馈,作为真正消费者的父母也需要情绪价值。

我们看到,体育教培行业的需求在发生很多细分、多维度的变化,要重视这样的改变。

看完了贡献了基础人口的青少年体育培训,我们再来看整个青少年体育产业的融合。我们看到,青少年赛事活动、装备器材、研学旅游、科技与数字化、健康医疗,都有不错的发展机会。唯有产业融合,才能迎来更多可能性。

首先来看青少年体育赛事。我拿NYBO举个例子,我也是他们公司的顾问,从开始的几千人到去年将近15万人参与,从2017年到现在才几年时间,这其中还包含了疫情的影响,依然持续增长,因为对赛事需求一直都在。

在日照办总决赛的时候,大概有4000多人,去年厦门规模是近6000多人,加上大部分孩子都有家长陪同,整体规模很大。他们设计了一个8天的赛制,即便你没有进入32强,我也会让你打最后的排位赛,形成了一个特别好的赛事案例:一人比赛、多人参与,一次比赛、多日停留。

为了实现经济效益的拉动,NYBO也做了大量匹配,去对接到当地的旅游产业。如此一来,8天的比赛就是8天的吃、住、行、游、购、娱,给当地带来的直接看到的经济效益大概是近2个亿左右。

接下来,我们来看一个民间赛事叫WSE田径公开赛,这个比赛才做了第三个年头,23年做了30场,24年做了80场,每一站1000人左右,整体吸引了15万4-85岁的注册用户。他们去年甚至在海外还办了1站,竟然做了赛事的出海。

这样一场比赛在网上热度非常高,自带流量的意见领袖给到的。我们才发现,中国原来有这么多田径爱好者,WSE把专业的田径赛事送到了田径爱好者身边,给田径爱好者带来极好的体验。

接下来我们看「街3少年」,这是南方的一个赛事,起因是赛事方关注到很多打篮球的小孩要去打比赛,但教练没时间,怎么办?能不能让家长自己组织到街区里去打比赛?可以,于是街头的街3少年比赛就诞生了。

主办方做了很多赛事设计,包括当天就能拿到孩子的视频和照片,这些人并不是追求冠军,而是追求的赛事带给孩子们的成长体验。我们看到,对于赛事的需求,在发生巨大的变化。

接下来我们看看很多人都知道的斯巴达,这个比赛去年办了大概二三十站,不光有成人比赛还有儿童比赛,其中北京有一站青少年参与者都有近2万人,从视觉包装到赛事组织都非常厉害,实现了用户外障碍赛突破自我身体和精神极限的生活态度。

还有就是去年在国家奥体中心英东游泳馆举办的WOW的游泳少年的比赛,比赛不是为了达级或者锦标赛去培养运动员,本质上就是游泳爱好者学游泳的一个展示。大概两天比赛,总共2000多个孩子报名,人均报2.5项。

这个比赛甚至会用到引导光源,以前只有在顶级的比赛里能看到引导光源展示的赛会记录,现在6-7岁的孩子都能看到。除了赛事的体验达到极致之外,他们也做了很多赛事场景消费的经济,比如曾经有一次比赛卖了4000多根烤肠,还卖鲜花、咖啡等,抓住了赛事里面巨大的商业场景去进行挖掘。

接下来我们了解一下星耀未来举办的羽毛球比赛,才刚刚举办到第二年,比赛宗旨就是「让不是专业选手的孩子也能打上正规比赛」,2024年秋季赛11站,5-15岁的羽毛球运动人群共计有4000多人参赛,光8岁以下1000多人。

我们看到,原来孩子们打比赛已经变成了一个非常重要的需求,青少年比赛已经呈现了巨大的提升。这些比赛更注重体验,尤其是成长的体验。

接下来,我们来谈一谈青少年的体育装备,这其中会有新的机会。正如《小池大鱼》这本书所说,日本的小林制药主要是做暖宝宝、退热贴等,从小市场中一举崛起,我们看到,在巨头忽略了的细分市场里,会有一些巨大的商业机会。

这里是一家叫「派燃烧」的西安公司,主要做体育高考、中考等竞速跑鞋。这个细分业态里,他们从2022年做到现在,利用线个亿收入规模,抓住了巨头忽略的细分市场。

再比如上海的跃动跳绳,也是中国体博会的参展商。他们不仅卖跳绳,也做跳绳培训,做跳绳全系列产品的研发和制造,在跳绳里做了大量尝试和创新,包括跟回力公司做了跳绳鞋,靠着小小的跳绳取得了很不错的成果。

我们可以看到,围绕这个青少年体育去做细分产业的升级,器材装备中依然有大量的机会。

这里是北京的一家足球细分行业头部机构叫爱踢客,他们做足球培训之外,还搞了一种亲子观赛营,不是带你的孩子来玩一玩,是到工体去看比赛,专门弄出来一块区域,不仅让孩子们比赛,还带着孩子做公益、画画、体验工体的元宇宙,到比赛的赛心区域等各种体验。

除了商业之外,这些孩子经历了这样的体验之后,对足球的底层热爱就会发生变化。

我们再来了解一下这家上海机构——慧动体育,他们今年五一做了一个「亲子运动音乐节」,一天时间,露营,不过夜,虽然报名费一个家庭数千元,但两天时间就吸引了数百家庭,直接爆满。

他们为孩子准备的是体育挑战赛、草地游戏、篝火烟花晚会,为妈妈准备的是为围炉煮茶、精致露营、飞盘活动、草坪音乐节——甚至请了乐队,为爸爸准备了BBQ、桌游,很有意思。我们看到,这件事原来是有需求的,体育具备很强的场景延展属性。

接下来再看这家北京做游泳的机构,他们举办外训计划,去年是在澳大利亚,今年在三亚和珠海,在消费降级的情况下报名情况一直依然很好。我们会看到,体育尤其是青少年产业端的韧性,原来这么强。

我们再往下看「健康医疗」医体融合我们说了很多年,但是在青少年里面我认为现在发展得更好。

这是一家在浙江做运动长高项目的机构「动悦高」。原来长高不光是靠营养,如果同时结合了运动,它的效果会更好,而且会有助于培养孩子的运动习惯,对孩子长期的身体健康有巨大的帮助。我们看到,体育带来的运动生理功能性的需求,也在爆发和增长。

我们再来了解一家针对青少年的减肥训练营,他们去年大概做了3000名学员,在暑假的时候开班,我们发现,原来有这么多的家庭对体重真的是有需求。

而且这家机构不是因为国家出了体重管理政策,他们从2006年开始,已经做了将近20年了,一直在做这件事,也收到了成效。

另外一家公司叫「第一防护」,在北京、程度、上海、长沙等3个城市都有线下服务门店,同时他们服务很多赛事,有一次我去到的青少年赛事,很多打比赛的孩子在排队。他们的理念不光是做康复,更要是做防护。由此可见,家长对于运动防护已经有了一定的认知。

这里为篮球赛事提供一站式解决方案的我奥体育的数据,我看了一下,整个针对青少年的比赛总数已经有59万,运动员总数250多万,赛事热度31亿,从2018年到现在增长飞速。职业赛事先抛到一边,我相信青少年的体育赛事这样群众型的、体验型的赛事,增加得非常快。

这是橙狮慧影关于网球的交互项目SmartShot。这样的项目在10年前拿出来或许只有科技,没有商业,但现在不是,他们已经切实服务了全国几千片网球场地。

这个项目在网球场地有摄像头、大屏、小屏的结合,比赛过程实时显示并摄录下来,全部通过科技来实现比赛数据的实时更新。而且他们接入了AI技术,随时可以问这次比赛中应该怎么提升,这些问题全部都能回答,是很厉害的一个项目。

这是睿莱科技,他们最早做的是幼儿体测,从幼儿体测做到了关于体测相关的很多装备,包括绑在鞋上的芯片,检测孩子运动能力的,还有追光灯、飞光灯这些东西。

他们把很多国外很先进的儿童体能设备进行中国化的改造,成本大幅度的下降到1/5甚至1/10。以前这种项目大家一看就说没戏,但是他们现在获得了很多来自机构端、政府端的订单。

速得尔是一家做射击的培训公司,也是中国体博会的展商。不少体育培训公司找他们购买了用于训练的激光枪,速得尔也看到青少年射击赛事的机会,于是他们举办了射击的线上比赛,今年的春季赛吸引了55城、106个代表队的2700多名选手参加,规模很可观。他们甚至为这种线上比赛甚至搭建了直播间、解说间。

了解了这些项目之后,我很震惊。如今科技与数字化在青少年领域迎来了更多更务实的商业化场景,而不是像以前随便整个概念性的APP,找不到任何商业化机会,但是现在你会发现,体育结合科技,真正的迎来了更务实的商业化场景。

我们整个看下来,青少年体育产业好像感觉还不错,但是它依然面临着不小的压力,因为整个经济和消费动能的压力,不管是从M1,还是社融、社零,我们都能够看到体育产业、青少年体育它都面临着这样的压力,但是我认为有压力才有潜力。

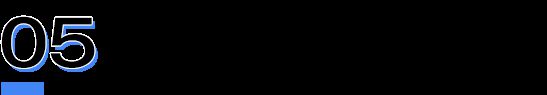

但是,青少年体育产业同样拥有不可估量的潜力,中国体育产业在GDP里面的占比是1.15%,占的很少,发达国家里至少要占到3%左右,这里面有很大的成长空间。我刚才说到青少年的数量2.3到2.5亿,但是参与人口最多的篮球也只有1000万,远没有到天花板。

另外一方面是定力强。经济确实是在下行,但是青少年体育产业有「口红效应」,有投资和消费的属性,家长投了一份钱,也投资了孩子的未来,相对来说它定力强。

此外,运动是健康的「成瘾品」,运动能分泌大量的荷尔蒙,让人无法自拔。运动还有强烈的社交属性,一旦社交黏性强了之后,就不容易放弃。

因此,青少年运动产业一定会一直增长,只是增长的速度快慢而已。国家的政策现在陆续也越来越多,有政策支持的产业,定力也会更强。

第六是「广度」,中国的规模和渗透率,规模还远未达到它的天花板,渗透率还很低很低。

我要纠正大家的认知,因为很多人都说青少年已经很卷了,其实根本不是,这个行业压力确实还是挺大,但潜力可期,定力可依。

中国体育产业也需要这样的态度,我们不能盲目乐观,我们要理性乐观,去看到里面的机会、机遇在哪里,并顺势而为,中国真正的体育消费人口就藏在这一代青少年里,等他们成长起来,行业期待的更多的体育消费人口才会大量出现,带给行业更多机会。

上一篇

上一篇